(연재) 작은교회, 큰 이야기 - 길이 없는 곳에 길이 되는 교회 / 안병찬

페이지 정보

본문

길은 언제나 묵묵하다. 말을 건네지도 않고, 자신을 드러내지도 않는다. 그저 그 자리에 조용히 머물며, 누군가 걷기를 기다린다. 누가 스쳐 지나가도 조용히 감당해내며, 아무런 항변도 하지 않는다. 그런 침묵 속에서 길은 많은 이야기를 품고 있다. 어떤 길은 오래된 기억을 떠올리게 하고, 어떤 길은 새로운 결심을 이끌어낸다. 또 어떤 길은 마치 처음부터 존재하지 않았던 것처럼 조용히 사라지기도 한다.

길을 떠올려 본다. 발 아래 놓인 흙과 자갈의 흔적을 넘어서, 사람 마음 속에 놓이는 또 다른 길을. 길에는 말보다 먼저 시선을 끌고, 설명보다 먼저 삶을 건드리는 힘이 있다. 길은 방향을 지시하지 않는다. 다만, 가능성을 연다. “지나갈 수 있다”는 단순한 사실만으로도 마음이 열리고, 멈추어 있던 발걸음이 움직인다. 그것이 길이 가진 조용한 힘이다.

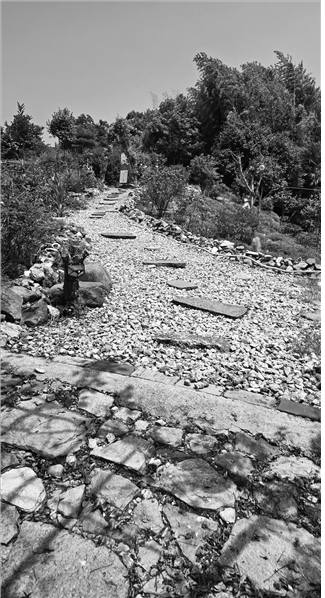

그런 생각을 품은 날, 조용히 삽을 들었다. 흙은 오래 눌려 있었고, 돌들은 아무렇게나 흩어져 있었다. 사람들이 다니던 길은 분명히 옆에 있었지만, 그 길은 예배당과 닿지 않았다. 누군가 의도적으로 피한 것도, 일부러 멀리한 것도 아니었다. 그저 익숙한 동선이 자연스럽게 예배당을 비켜간 것이었다. 그리고 아무도 그것을 이상하게 여기지 않았다.

그 현실이 조용히 마음을 흔들었다. 누구를 탓할 수도 없었다. 그렇다면 할 수 있는 일은, 한 걸음이라도 더 가까이 다가가는 ‘다른 가능성’을 여는 것이 아닐까 싶었다. 그렇게 길을 내기 시작했다. 누가 다니지 않아도 괜찮았다. 다만, 예배당을 향해 걷는 상상을 가능하게 하는 길이면 충분했다. 예배당을 외면하지 않고 마주하게 만드는 몇 걸음의 변화. 그 작은 선을 땅 위에 그어 보았다.

소박한 길이었다. 눈에 잘 띄지 않았다. 단지 몇 개의 돌을 놓고, 자갈을 정리하고, 발을 디딜 수 있는 공간을 마련했을 뿐이었다. 하지만 그 길을 만들면서 마음 한쪽이 저릿했다. 우리가 만드는 건 단순한 ‘길’이 아니었다. 그것은 우리의 ‘마음’이었다. 이 길을 걷는 누군가가 잠시 예배당을 바라보기를, 예배당의 창문을 통해 하나님을 떠올리기를, 그저 스쳐가는 걸음이 아니라 잠시 멈추는 걸음이 되기를 바랐다.

길은 교회가 세상에 내미는 손이다. 문을 열고 들어오는 사람만을 위한 것이 아니라, 그저 지나치는 이들에게도 건네는 조용한 인사다. “이곳에 우리가 있습니다. 당신을 위해 기도하는 사람들이 여기에 있습니다.” 그 말을, 우리가 낸 이 길이 대신 말해 주기를 바랐다. 억지로 붙잡지 않고, 곁에 조용히 서 있는 방식으로 존재를 전하는 길.

길을 내며 공동체가 가야 할 방향에 대해 더 깊이 생각하게 되었다. 세상은 크고 넓고 빠르게 움직인다. 하지만 우리가 걷는 길은 작고, 느리고, 조용하다. 사람들 눈에 띄지 않을 수도 있고, 때로는 돌아가는 것처럼 보이기도 한다. 그러나 그 길은 한 영혼을 향해 더 가까이 가는 길이고, 한 사람의 시야 안에 하나님의 집이 다시 들어오는 길이다.

-

- 이전글

- 살아 계셔서 역사하신 하나님 / 김숙자

- 25.09.06

-

- 다음글

- 내가 너를 도우리라 / 정수진

- 25.08.14

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.